В лучших традициях

Русский театр

С чего начинается русский театр? Произносил ли Константин Станиславский фразу "Не верю!"? И какие ещё традиции есть у нашей школы?

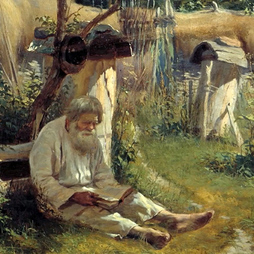

Началом театра многие считают скоморохов – эти весёлые зазывалы и любимцы толпы были самыми настоящими артистами, но уличными. В конце XVII века создаётся первый придворный театр, однако просуществовал он недолго. К представлениям не относились, как к чему-то высокому, лишь как к возможности весело скоротать время.

Галина Дубовская, режиссёр-постановщик, старший преподаватель актёрского мастерства ГИТИСа:

– В театры в разные века в основном набирались артисты "из питейных заведений". Антрепренёры ходили по кабакам и по магазинам, им казалось, что в этой среде – люди, которые любят зрелища и веселье. Таким образом набирались артисты в труппы. Но я не имею в виду императорские театры.

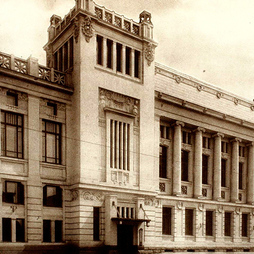

Их в России было всего пять, открывались и первые курсы для подготовки артистов. На них приходили люди из разных сословий, разве что дворяне таковым занятием брезговали – им актёрская профессия была не по статусу. Конечно, многое изменилось с появлением Станиславского и его коронного "Не верю!".

Галина Дубовская, режиссёр-постановщик, старший преподаватель актёрского мастерства ГИТИСа:

– Если Станиславский видел, что на сцене неправда, а артист фальшивит, тогда он говорил: "Не верю!" и старался разобрать роль, чтобы в артисте максимально проснулась правда жизни. С него началась новая эпоха в театре. Когда увидели первых мхатовских актёров, было ощущение, что на сцену вышли учительницы, врачи, российская интеллигенция. Не было в них ничего актёрского.

Капустники – одна из самых ярких театральных традиций, появление названия описано в легенде: считается, что в XIX веке актёры московского театра устраивали дружеские посиделки, и коронным блюдом встречи становился пирог с капустой. Но даже в это время артистом становиться было по-прежнему непрестижно, хотя отбор проходил уже иначе.

Нина Шалимова, доктор искусствоведения, профессор, руководитель курса театроведческого факультета ГИТИСа:

– В драматический класс отдавали тех, кто не обнаружил способностей к балету и к оперному вокалу. Кстати, именно потому, что великая Мария Николаевна Ермолова у балетного станка показывала слабые успехи, в ней не было умения подать себя, или, как раньше говорили "ни сюжета, ни выходки", её и отправили в драматический класс – за отсутствием успехов.

Ученики Станиславского работали над его системой и дальше: Михаил Чехов придумал свою версию и переехал в США, где русская школа произвела фурор. По этой технике стали играть все знаменитости, даже легенда экрана Мэрилин Монро.

Нина Шалимова, доктор искусствоведения, профессор, руководитель курса театроведческого факультета ГИТИСа:

– В театральном мире бытует выражение "играть по-русски". Это дело таинственное. И этим таинством русская актёрская школа и занимается, пытаясь приобщить к тайне всё новые и новые поколения студентов.

Сейчас желающих поступить в театральный вуз – тысячи! На одно место – около 300 абитуриентов. На первых этапах молодёжь читает стихи, басни и прозу. Затем – коллоквиум. А тех, кто успешно прошёл все испытания, педагоги со списками поступивших в руках будут ждать на ступенях института. И зачитывать фамилии будущих, возможно, великих артистов. В лучших традициях!